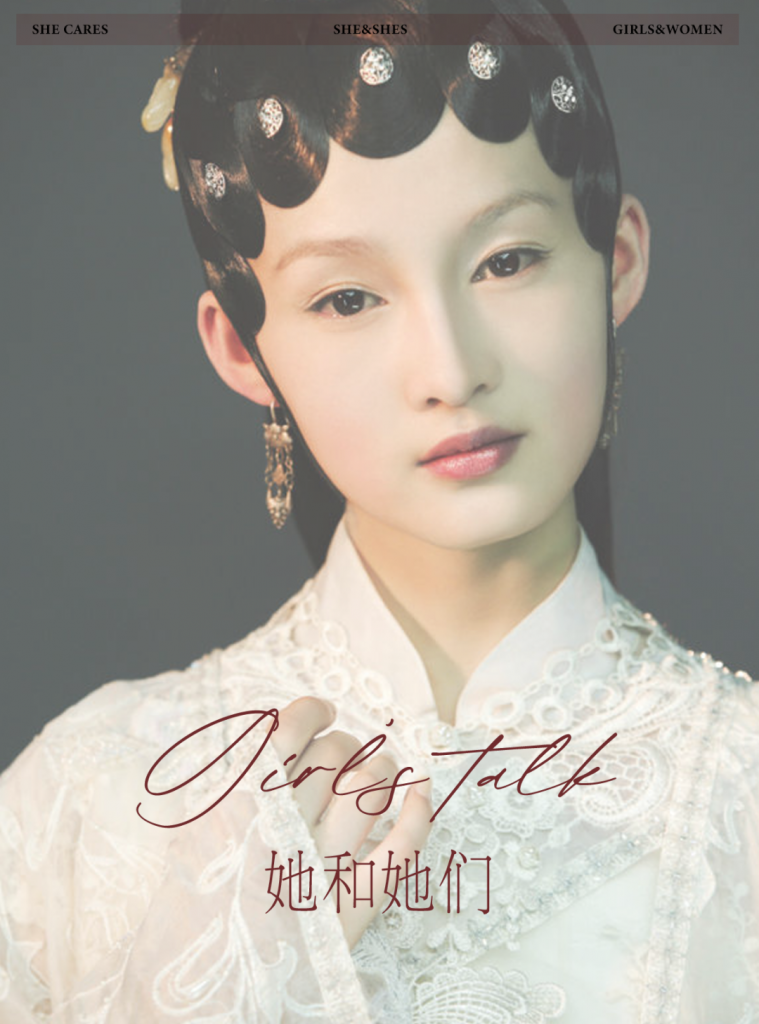

在这个“高情商”与“人情世故”成为社交准则的时代,每一个在镜头前言行失当的人,都可能遭遇一次“社会性死亡”。而滴水不漏、八面玲珑的人,却也可能被贴上“虚伪”“心机”的标签。越是活得通透的人,越站在道德评价的夹缝之中。 于是,我们重新想起《红楼梦》中的薛宝钗——这个长期以来被标签为“老好人”“情商高”“虚与委蛇”的古典女性形象。她圆滑,却不亲近;得体,却难以共情。许多人说,她是《红楼梦》中最擅长生存,也最不像“活人”的角色。 但宝钗,真的是一个冷漠、虚伪、无情的人吗?或者说——她早已不仅仅是一个文学角色,而是在现代社会中,成为了一种新的“生存方式”,甚至,成为了一个形容词。

表面“虚伪”,其实是自我保护

宝钗的“伪”,很多人不喜。她与众人皆好,却无人深交;她体贴入微,却从不示弱;她总是站在一段关系的外缘,进退得宜,却从不真正投入。这并非她冷淡,而是一种“极低的自我袒露度”。

这种自我保护机制在当下职场中并不少见。她像是办公室里那个永远精致、永远靠谱的前辈姐姐,会倾听、会指导、会安慰,却从不讲述自己的脆弱。当你疏远她时,她也不会挽留——因为,她从未真的需要过你。

看似“伪”的背后,其实是一种深层的清醒和自律——她主动切断了对他人情感的依赖,这种“无依”的状态,也正是她能走到《红楼梦》结尾的关键。

冷,不是冷漠,是大彻大悟后的通透

在金钏投井自尽的情节中,宝钗表现出惊人的冷静,劝慰王夫人“别太难过”,转头又大方拿出自己的衣物为金钏收殓。这种“冷”让人疑惑甚至愤怒——但冷漠真的是她的本质吗?

不如说,她是《红楼梦》中最早觉醒“悲剧意识”的人。她看得透——看透命运、看透生死,也看透人与人之间关系的虚妄。她的冷,是一种“哲学式的冷眼旁观”,就像加缪笔下的《局外人》主角默而索,她不是无情,而是参透荒诞后,放下执念。

这恰恰是宝钗最大的“智慧”:她并未参与关系,她只是精确演好社会赋予她的每一个角色。她不是入世者,她是游走在世俗之上的观察者。

无情,并非没有情,而是无执

宝钗的“无情”常常被误解。事实上,她的“无情”不是冷酷,而是一种“非执着”的态度,是对“有情”的升华与对照。

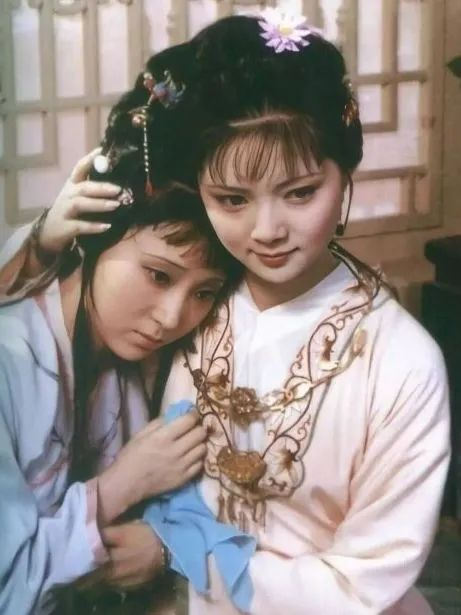

黛玉以“我执”而活,因一花一叶都动情;宝钗以“无执”而生,哪怕美丽如蝶,也不过是瞬间的停留。《红楼梦》中有两个经典镜头,一是黛玉葬花,一是宝钗扑蝶,一个悲中带美,一个美中藏悲。

黛玉葬花,是“我虽不能挽留花开,但我愿意送别它凋零”,是一种悲观中的坚持。而宝钗扑蝶,则是“我不在乎蝶是否永恒,只要此刻它在飞舞”,是一种放下后的自在。

黛玉执着于美能否留下,宝钗则明知不能留,却依旧欣赏当下。黛玉是在抗拒无常,宝钗则是顺应无常。一个人问“为什么不永恒”,另一个人答“因为不永恒,所以才美”。

左是黛玉,右是宝钗,你会往哪边走?

其实我们每个人的内心深处,既住着黛玉,也藏着宝钗——前者教我们如何热烈地爱,后者教我们如何优雅地放下。

曹雪芹在写她们时,并非要告诉我们该成为谁,而是提出了一个哲学性的问题:“在看透人生荒谬之后,我们应当怎样存在?”是继续执着,还是学会无情?是向左走,成为黛玉?还是向右走,成为宝钗?

或许,人生没有标准答案。执着的人,会品尝失去的苦;不执着的人,会走入虚无的寂。但正是在这种左右摇摆之间,我们才找到了自己独特的生命轨迹。真正的悲剧精神,并非消沉,而是“看清生活的真相后依然热爱它”的勇气。

正如那句动人的诗所说:

去爱吧,就像不曾受过伤;

去生活吧,就像今天就是最后一天。

图源网络 | 编辑/贤子

封面剧照:1987版《红楼梦》电视剧