从一笔一划的插画,到剪刀下的拼贴艺术,再到如今鼠标轻点的数字重塑,《Harper’s BAZAAR》的封面设计在一个半世纪的更迭中,始终与时代共振。封面不只是时尚的门面,更是审美、文化与科技交汇的窗口。这场视觉演化之旅,是如何走到今天的?

从手绘到摄影:早期封面背后的时尚宣言

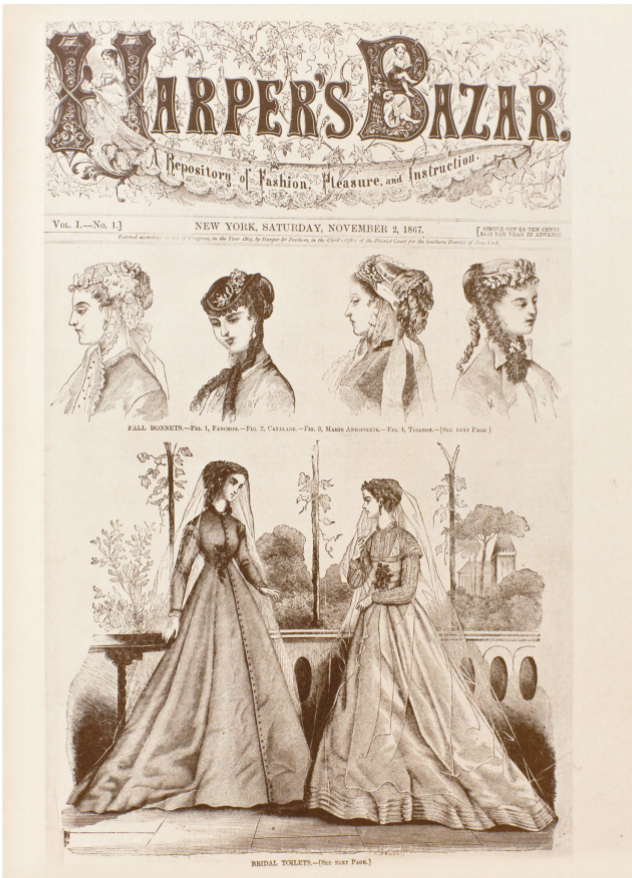

将时钟拨回到1867年,《Harper’s BAZAR》的首刊用素描勾勒出两位身着婚纱的女性,与法国风景交相辉映。彼时,法国被视为全球时尚中心,BAZAR扮演着将欧洲潮流传递给美国女性的先锋角色。没有精致排版,也没有摄影助力,一切全凭插画师手中画笔的功力。但就是这样原始的形式,却将19世纪女性的审美追求与文化认同精准地呈现。

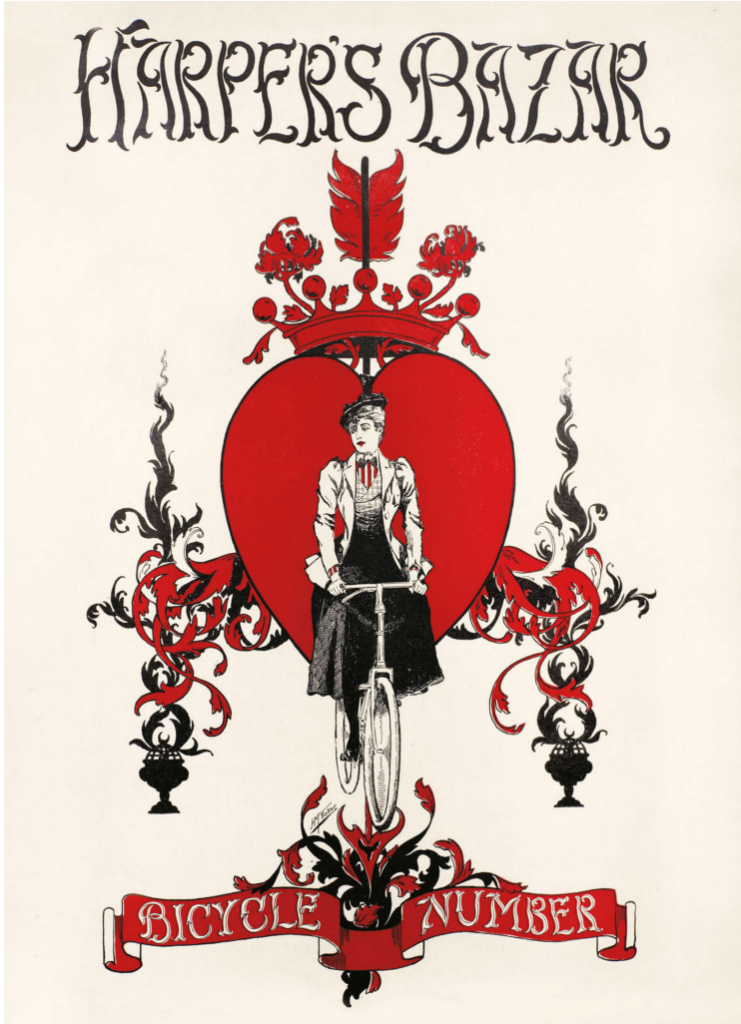

两年后的1869年3月,BAZAR封面大胆刊出骑自行车的女性形象,在当时保守氛围中,这已是一种对女性自主的有力发声。封面成为时尚载体的同时,也逐渐成为社会议题的载体。到了1888年,BAZAR首次使用摄影作为封面呈现,一位优雅女性束腰礼服的身姿为摄影在封面上的地位奠定了基础,也为后来视觉语言的现代化开启了序章。

图像与排版革新:Brodovitch的杂志革命

1934年,设计史迎来转折点。艺术总监Alexey Brodovitch的加入让《Harper’s BAZAAR》从一本传统女性刊物蜕变为设计语言最前沿的风尚刊物。他打破封面图像的完整性,首次引入大胆剪裁、双页排版和留白的美学哲学。那些被他剪开的图像、倾斜的构图、不对称的排版,震惊了业界,也定义了现代杂志设计的基准线。

Brodovitch在1939年设计的Didot字体Logo,至今仍是BAZAAR品牌识别的重要元素。这个精致却不失力量的字体,是BAZAAR浪漫气质与现代审美的融合象征。更重要的是,他将字体、摄影和插画融合为一个整体视觉语言,这种创作手法在今天依然影响着封面设计师们的表达方式。

数字时代:从技术到审美的无边疆

进入21世纪后,封面设计的“硬件”变了。纸张与油墨不再是限制,Photoshop与3D建模成为新工具。2002年,美版BAZAAR重新启用Didot字体Logo,并以Gisele Bündchen身着红裙伫立于极简白底的封面震撼回归,不再以广告为背面,而是用她的背影写下“Fashion’s back”的宣言,形式与内容前所未有地统一。

在数字工具的协助下,封面设计拥有了更多的试错空间与表现张力。设计师可以对图片进行无限组合、变形、留白处理。这并不意味着创作门槛的降低,反而对设计师的判断力提出了更高要求——在无数种可能中,哪一种构图最精准,哪一种字体最贴切?如何让封面图像在社交媒体时代也具备高传播性?成为新一代视觉创作人的必答题。

芭莎式设计语言:轻盈中有力,留白中藏锋

中国版《时尚芭莎》自2005年创刊以来,也延续了这一国际化、先锋性的设计语言。无论是舒淇与葛优抱着毛线球暗藏刊头“A”的巧思,还是2023年9月刊舒淇封面顺着海水光影推进的渐变文字排布,都展现了“芭莎”式排版的典型特征:锐利、精准与现代主义。

设计师regardez曾表示:“在没有任何限制的情况下,创作才最接近ICON的精神。”他认同封面应超越框架,从图像到文字都需释放直觉的张力。这种态度延续了Brodovitch、Baron等传奇设计师的理念——时尚封面不是一块广告招牌,而是一件值得收藏的视觉作品。

而正如regardez所言,极简的封面排版并不意味着“偷懒”,反而是一种更高阶的控制力。用少量的元素讲述更多的内容,甚至让“留白”本身也能讲述故事,是现代封面设计的高境界。

时尚之外:技术与灵魂的交融

在元宇宙与虚拟偶像崛起的今天,BAZAAR也不断拥抱科技。2020年,《MiniBAZAAR》邀请虚拟歌手洛天依登上封面;2022年,《来自中国》专题引入AR扫描技术,实现封面与现实的互动。这种将科技与人文、现实与幻想、时尚与未来交织的尝试,不仅拓展了封面设计的边界,也展示了BAZAAR对于时代脉搏的敏锐把握。

150年来,BAZAAR封面不仅记录了时尚如何演变,也见证了文化、科技与设计如何彼此激发。而那张在编辑台、屏幕前、纸张上一步步打磨的封面,不只是一本杂志的门面,更是时代审美的写照——是关于生活、梦想与创造力的持续回响。

结语:

一张“爆改”的封面,凝聚的不只是技术手段,更是每一位设计师对美的信仰与对时代的回响。在看似静止的纸面上,那些跃动的排版、灵动的字体与果敢的留白,一如既往地诠释着BAZAAR始终如一的核心精神:时尚从未止步,设计永不设限。