【时尚芭莎网讯】第一次创作歌词,孩子们写下了他们最爱的“小猫”;第一次接触陶泥,他们捏出心中最有趣的世界;第一次制作乐器,一个内向的男孩走出了沉默。美育的力量,在这间乡村教室中悄然绽放。

走出去,又回到这里

天高云淡的夏日午后,李汝春老师站在芭莎美育教室讲台前,轻轻拨动手中的小乐器,一声清脆在教室回荡,孩子们随之笑声四起。这间教室坐落在她从小长大的大落就小学,熟悉的山风与田野气息仍在,她却已从一名乡村学童,成长为肩负重任的老师。

“我出生在这里,长在这里,最终又回到了这里。”她语气平静,却透着深情。李老师是这片土地上为数不多“走出去”的人之一,最终却毅然选择回归。她深知,乡村的孩子除了知识,更需要看见世界的眼睛——“我希望成为他们通往远方的桥梁。”

多才教师,热爱不言弃

在学校,李老师被亲切地称作“全能选手”:语文、音乐、美术她都能教,课程表总是排得满满当当。尽管忙碌如“陀螺”,但她从未觉得疲惫。“每一堂课都可能成为孩子们认知世界的一扇窗,这让我无比珍惜。”

去年春天,李老师第一次将“课后一小时”芭莎美育公益课程引入课堂。第一堂是陶泥课,孩子们初次触摸陶泥时的惊喜让她至今难忘:教室里沸腾起来,孩子们小心翼翼地揉捏陶泥,一个个笔筒虽形态稚嫩,却散发出满满童趣。“他们的眼睛像点亮了星星,艺术在他们手中被赋予了生命。”

小猫、小歌、小奇迹

在芭莎美育课堂中,李老师尤其喜爱音乐课。“这不仅仅是听歌,它更像是一场想象与创造的旅行。”课程设置独特,从聆听出发,再引导孩子们进行歌词创作。一堂以《春天在哪里》为模板的课上,孩子们天马行空地创作出了《小猫在哪里》——那些关于喜爱小动物的童真,化作了一句句押韵的歌词,传递出他们眼中的温柔世界。

更让李老师欣慰的,是那些在传统课堂上难以开口的孩子,也在美育中找到了表达自己的方式。一次制作纸质乐器的课程上,一位平时沉默寡言的小男孩被任命为小组长。他出人意料地积极主动,不仅带领同伴制作乐器,还热切地向老师请教相关知识。

“他说,他以前觉得自己什么都不会,不知道该和同学聊什么。但在芭莎课堂上,每个人都是从零开始,他也找到了属于自己的话题。”李老师说。从那以后,孩子不再是那个“躲在角落里”的小孩,而是主动帮同学用胶枪粘合乐器的热心人,脸上也多了自信的笑容。

美育,让“看见世界”成为日常

“我校的固定音乐老师只有我一人,美术老师也仅有一位。”李老师坦言,教育资源匮乏是乡村常态。然而,自从引入“课后一小时”芭莎美育课程,情况发生了改变。每一堂线上直播课,不仅学生在学习,老师们也在学习。“现在,已有其他科目的两三位老师开始能支持学校的美术、音乐教学。”

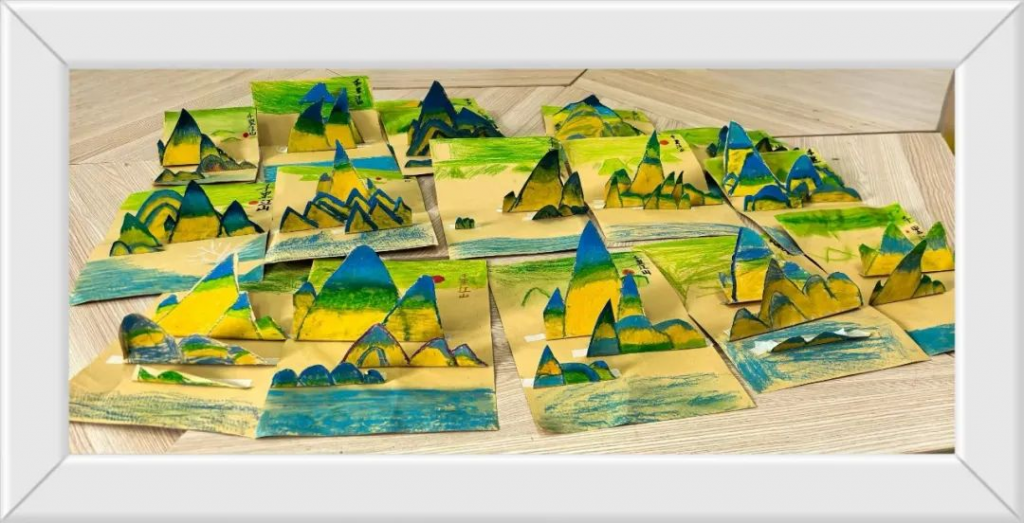

更重要的是,美育的整合性,让它与其他学科自然融合。例如语文中的古诗词,不再是纸面上的背诵内容,而是可以谱成旋律、画成画卷的创作素材。学校还会举办“古诗配画”比赛,引导孩子们将文艺素养融入创作。

人人参与,人人创造

以前只有少数孩子在美术方面有所表现,而现在,随着芭莎美育课程的推进,每一个孩子都能在课堂中找到属于自己的创作方式。不再是“优等生”的专属,而是人人都能参与、都能表达的共同体验。

李老师提到,有一位原本画画就很出色的小女生,在筛子绘画课上更是创意迸发。她不仅用画笔表现,还融合树叶、剪纸等自然材料,作品层次丰富、极具想象力,展现出童趣与灵感的完美结合。

用艺术,连接远方

“对于乡村的孩子来说,美育不是锦上添花,而是他们认识世界的一种必要方式。”李老师坚定地说。芭莎美育课程不仅丰富了孩子们的课余生活,更点亮了他们的内心世界。她相信,在音乐与色彩的陪伴下,孩子们会看到星辰、听见花开,也触摸到遥远的远方。作为乡村教师,她将继续坚守讲台,在每一节美育课堂中,为孩子们点燃想象的火花,让他们在童年时光中种下梦想的种子。