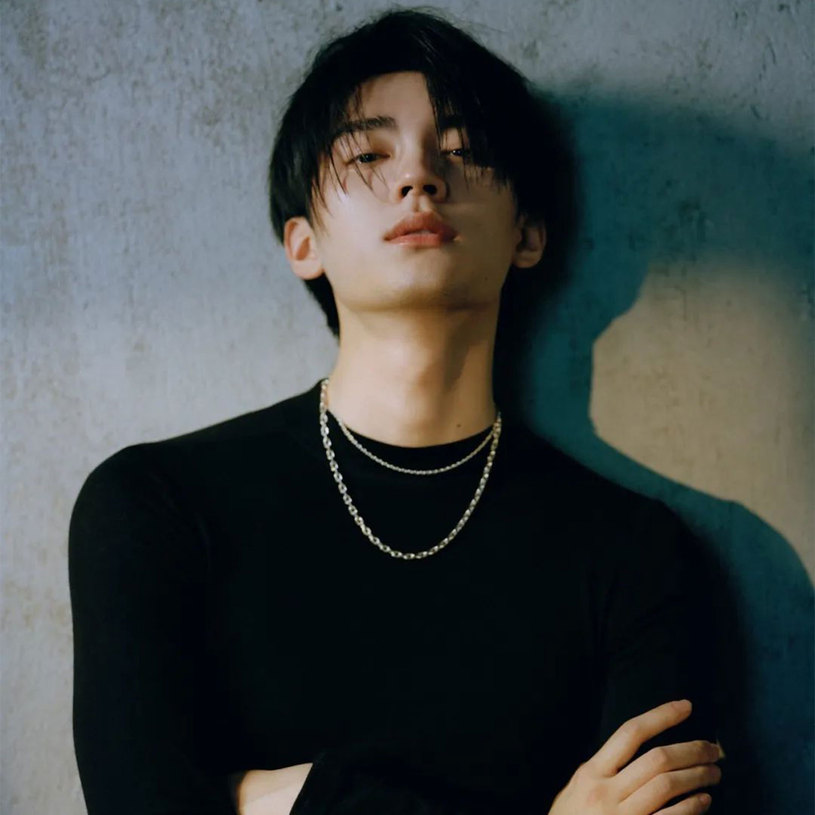

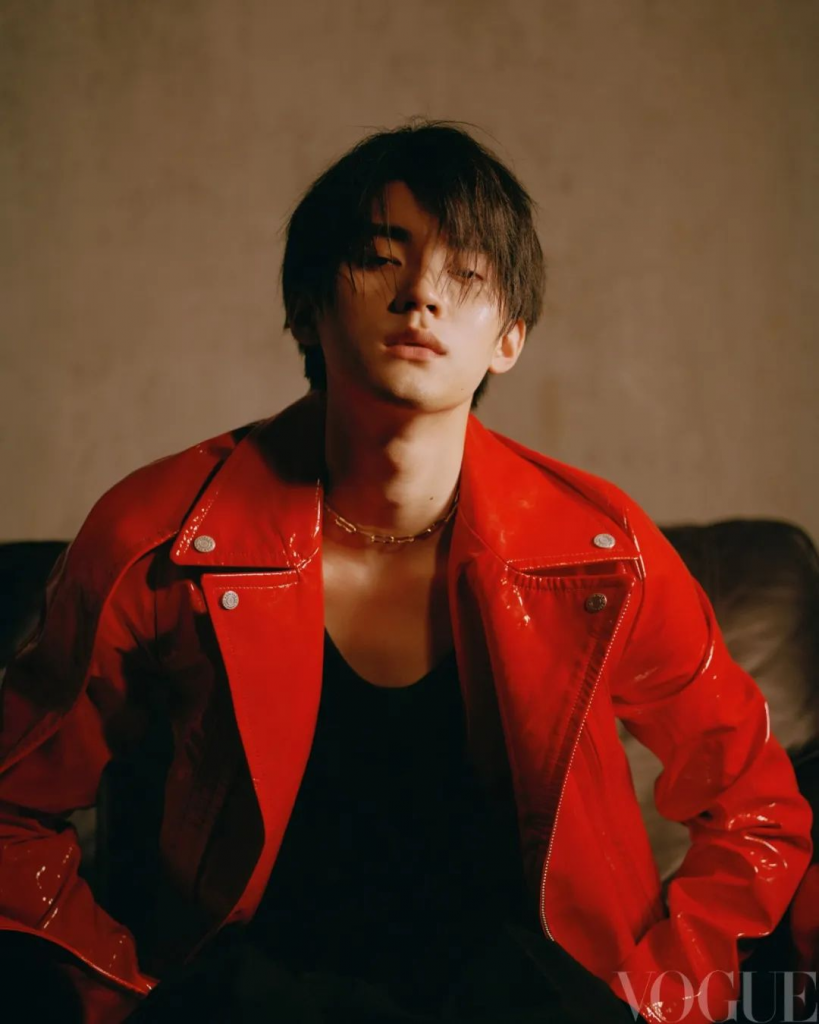

他是镜头前的少年乔七七,是赛道上肾上腺素飙升的车手,是深夜失眠时戴着毛线帽的普通青年。24岁的周翊然,不急着给自己贴上标签。他的世界宽广、热烈、松弛,有角色里的锋芒,也有生活里的柔软。在这个人生的起跑段,他给“另一个我”写了两封信,一封关于热爱,一封关于自由。

演员周翊然:在角色之间,慢慢长大

如果这个世界上还有另一个自己,周翊然想象,他可能还留在重庆,在那座山城的坡道上慢慢生活,有稳定的工作、有爱他的家人,也许更勇敢,也许更莽撞。而现实世界的他,从喜欢看明星的小孩,变成了站在聚光灯下的演员。

“第一次面对镜头的时候我很紧张,总觉得一个表情、一个动作做不好,就会对不起这个角色。”但越演越多,他越发现,表演这件事没有捷径,只有打开自己、全然投入,才能真正让角色“活起来”。

在《乔家的儿女》中饰演乔七七,他第一次体会到真正的“代入感”。他记得,“刘钧老师告诉我,要把自己放进角色里思考,人物才会立起来。”后来无论是《白日梦我》中的沈倦,还是《焕羽》里的明盛,那些被观众称为“高冷”“锋利”的少年角色,对他来说其实都柔软、善良、复杂得令人心疼。“我很感谢那些和我同频的角色,他们有我自己的影子。”

生活里的他:猫狗双全、帽子控、也会失眠

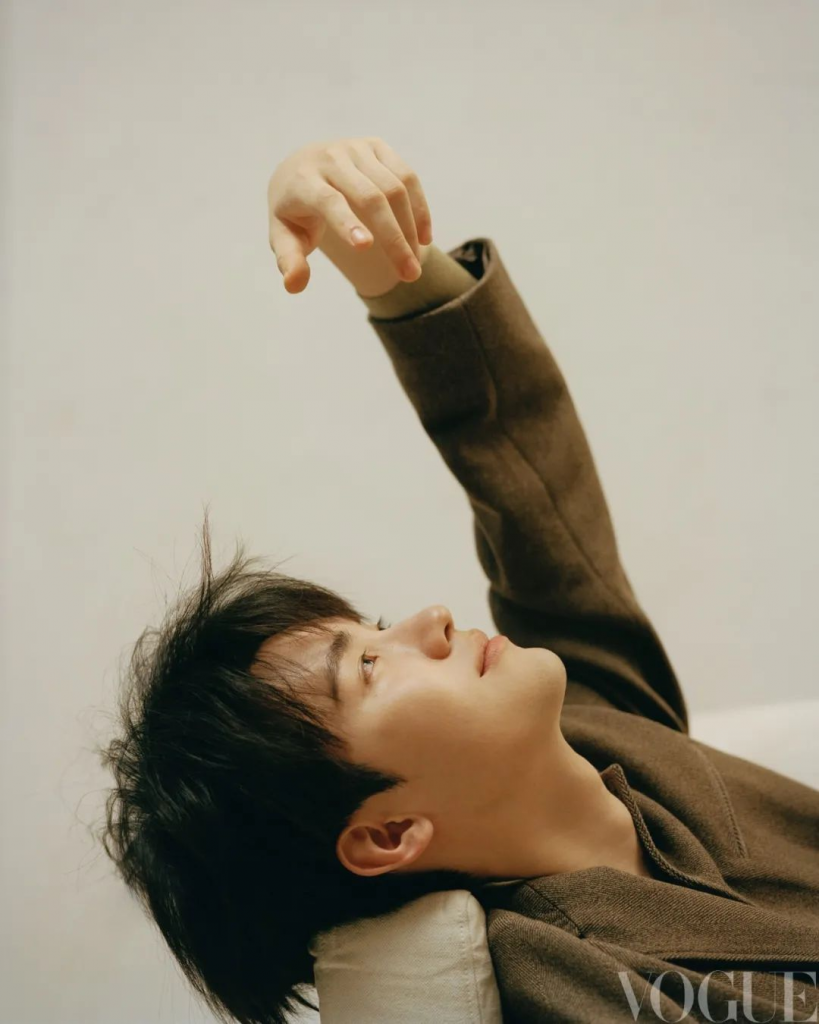

离开剧组,卸下角色的他,其实和大多数二十多岁的年轻人没什么不同。偶尔失眠、压力大时也会感到焦虑,但他学会了在生活中寻找平衡。

“可能是买帽子吧?”他说,帽子带来一种奇怪的安全感。毛线帽、棒球帽、渔夫帽,冬天夏天风格各异,已经堆满了一整柜子。这些小小的物件,成为他在拍戏之外,释放自我、让生活变轻的方式。

他喜欢在家遛猫遛狗,也喜欢看动漫。“这些事情看起来很普通,但在密集工作的缝隙里,它们让我重新找回能量。”

驾驶中的另一个我:在赛道上,释放热爱

如果说拍戏是一场心灵的旅行,那赛车,就是肉体与速度的对抗。拍完《焕羽》后,周翊然参加了人生中的第一场正式比赛。“刚开始真的有点害怕,”他说,“速度太快,弯道的时候会下意识地躲,但当你掌控了那台赛车,你和它就像融为一体。”

他在厦门完成了第一次耐力赛,两小时几十圈,“精神高度集中,每个弯道、每一次刹车、每一个判断,都必须精准。”他记得,在冲过终点线的一刻,“有种极致的释放感,像完成了一场重场戏。”

今年一月,他又前往阿布扎比,挑战6小时的耐力赛。那是一场关于专注力和体能的极限比拼。“在车里坐着六小时,外人可能觉得无聊,但对我来说是全神贯注、没有空隙的挑战。每一圈开完,都会想,下次能不能更激进一点?”他把这种比赛视为对自我的一种检验,不为了赢谁,只为突破自己,“就像演戏,你全情投入过了,结果其实不重要。”

“另一个我”,是张扬的少年墨斗,是纯粹的唐亦寻

表演让周翊然成为很多种“另一个自己”。他在《大耍儿》中演了天津卫的“街头霸王”墨斗,外放、张扬、永远在招呼人。他练习身体语言,从手势到站姿,让角色从内而外变得真实可感。

而在《十二封信》中,他演绎的唐亦寻是一张被命运反复涂抹的“白纸”。角色的痛苦与信念,在长镜头的哭戏中达至极致。他说:“那场戏演完,我身体都虚脱了。特别累,但也特别爽,有一种痛快的释放。”

结语:我还是我,但也在慢慢成为更多的我

“写到这里,好像说了很多角色的事,却没怎么讲自己。”他这样写给“另一个我”。其实这就是演员周翊然——角色是他生活的一部分,而他,也正在用生活滋养角色。他还在成长,还在探索,还在从每一场戏、每一圈赛道、每一次对自己的追问中,成为那个更靠近“自己”的自己。不被定义,不被急迫,只是chill地往前走——就像他说的:“我喜欢可能性。”